会派視察(山武市、新宿区、文部科学省・こども家庭庁、多摩市、府中市)

2025年7月29日㈫~31日㈭ 高松市議会公明党議員会派の視察報告

今回の視察もハードスケジュールで、テーマを①中小企業支援②障がい者の就労③学校の働き方改革等④生活困窮者の学習支援⑤ファシリティマネジメントについて興味深い取組みを行っている視察先を選定し学んで参りました。

1.千葉県山武市「さんむエコノミックガーデニング推進協議会について」

2.新宿区「新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク(新宿Quality)について」

3.衆議院会館「①学校の働き方改革②こども誰でも通園制度③不登校対策」

4.多摩市「スタディークーポン事業について」

5.府中市「道路等包括管理事業について」

1.千葉県山武市「さんむエコノミックガーデニング推進協議会について」

山武市が取り組むエコノミックガーデニング(EG)は、アメリカ・コロラド州リトルトン市発祥の地域経済概念です。地域の主要産業撤退を背景に、地元企業の育成と活躍できる環境創出を主眼とし、産・学・公・民・金が連携して地域経済の活性化を目指します。

山武市では、人口減少と産業縮小の課題を受け、平成25年度の市内企業ヒアリングを経てEG手法を採用。平成26年4月には、山武市商工会青年部を中心に準備委員会が結成され、地元中小企業の繁栄を支えるビジネス環境の構築に着手しました。

平成28年4月、「さんむエコノミックガーデニング推進協議会」(EGさんむ)が設立。地元中小企業振興、地域経済活性化の研究、地域内連携・循環、異業種交流、そして産・学・公・民・金の連携を活動の柱としています。特に、商工会青年部など民間団体が主導的な役割を担っている点が特徴です。設立当初38名だった会員は現在104名に増加しました。

協議会はワーキンググループ活動が中心です。「いなかリソースWG」では山武杉を活用したサイクルハンガー設置や森林整備を通じて地域資源を活かしたビジネスチャンスを創出。JRのサイクルトレイン「BB BASE」との連携で松尾駅でのPR活動も行いました。また、「地産地消を考えるWG」では、地元飲食業と生産者の交流会で地域内取引を促進し、イチゴスイーツ開発などの商品化も支援。さらに「EG教室」では、小・中学生向けに地域経済や職業を学ぶ「未来デザインゲーム」を実施し、次世代育成にも注力しています。

活動の継続性確保のため、協議会は勉強会を重ね、平成29年度に山武市へ中小企業振興条例の制定を提案。これにより、平成30年4月に「山武市中小企業振興基本条例」が施行され、EGを中心とした施策の法的裏付けが確立されました。

EGさんむは、地域資源活用や異業種交流による地域内連携・消費拡大に貢献。今後も情報発信強化、人材育成、地域資源を活かした新ビジネスモデル構築を通じ、持続可能な地域経済の発展を目指そうとしています。

この民間主導による地域経済活性化の取組みが、地元の企業・商品・人柄をお互いが知り、繋がりと地産地消が進んでいる様子を実感できました。高松市においても、中小企業支援の参考としたい。特に「未来デザインゲーム」を用いて、次世代育成とシビックプライドの醸成に繋げる取組みの実施を模索したい。

2.新宿区「新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク(新宿Quality)について」

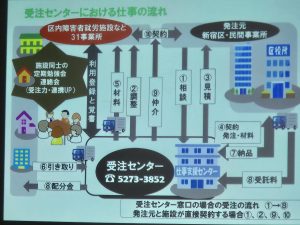

新宿区内の福祉事業所が連携する「新宿Quality」の取り組み、特に『地域資源を活かした「ミツバチプロジェクト」』について深く学びました。新宿Qualityは、障害者の仕事創出、賃金向上、社会参加を促進し、製品品質の向上を目指しています。

ミツバチプロジェクトは2019年3月に始動。地域の養蜂に関する歴史や銀座での成功事例に着想を得て、新宿御苑周辺の環境を活かした都会での養蜂に挑戦しています。プロジェクトの立ち上げ当初は、場所確保や初期投資の課題がありましたが、新宿区役所や地域住民、ボランティアとの連携を通じて克服しました。また、新宿仕事支援センターによる、売上にかかわらず参加者へ賃金を保証する仕組みも、活動継続を支えています。

このプロジェクトの特徴は、複数の福祉事業所が養蜂から瓶詰め、ラベリングまで、それぞれの得意分野を活かして協力し、一つの商品を完成させている点です。

成功事例として伊勢丹新宿店との協業が挙げられます。伊勢丹は屋上を養蜂場所として提供し、収穫蜂蜜の全量買い取りと「MIEL ISETAN SHINJUKU」(フランス語で蜂蜜の意)としてのブランド化を実施。これは、企業が社会貢献とPRを両立し、プロジェクト側が安定した販路とブランド力を得る「Win-Win」の関係を築いたものです。伊勢丹では、顧客が単に製品だけでなく、その背景にある「ストーリー性」に価値を見出す点が重要だと強調されました。

さらに、プロジェクトは地域への啓発活動も行い、養蜂教室などを通じ、ミツバチの生態系の重要性や障害者支援への理解を深めています。2022年には農林水産省主催の「農福連携推進優良事例表彰」で「フレッシュ賞」を受賞し、その革新性が評価されました。

本プロジェクトは、自律的な行動、品質へのこだわり、そして強力なリーダーシップが成功の鍵であることを示し、都会における障害者就労支援の新たな可能性を切り開いていました。

実際に養蜂を行っている現場も見せていただき、事業所の利用者から自信に溢れる説明をしていただき「将来養蜂家になりたい」との希望の声も聞くことができました。

高松市においても、行政が積極的に働きかける「新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク」への支援のあり方を参考にして参りたい。

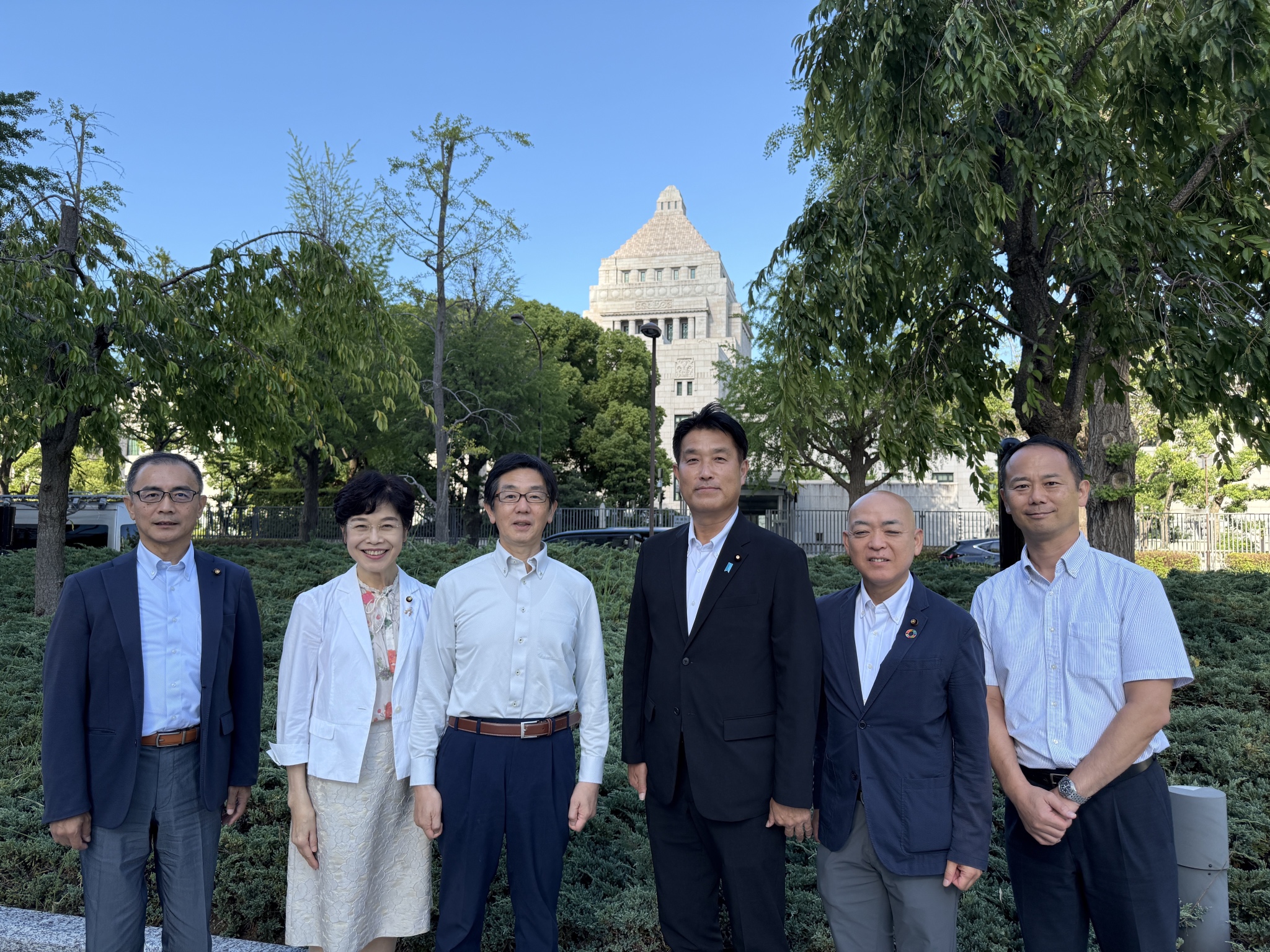

3.山崎正恭衆議院議員と衆議院会館にて「①学校の働き方改革②こども誰でも通園制度③不登校対策」

(1)教員の働き方改革について(文部科学省初等中等教育局より説明)

教員の働き方改革は、教員確保と質の高い教育提供のために喫緊の課題です。現状として、平均で上限を超える長時間勤務や教員採用倍率の低下が深刻な状況です。

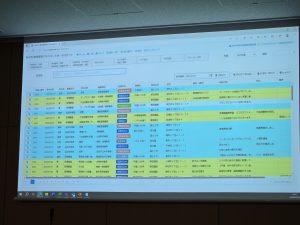

改革では、「業務の3分類化」やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進、部活動の地域移行を通じて教員の業務負担軽減を目指しています。特に、“時間外在校時間の上限設定(月45時間、将来30時間目標)”とその遵守が徹底されます。加えて、小学校の35人学級導入(中学校でも推進)、支援スタッフの拡充、教職調整額の段階的な10%への引き上げなどにより、教員の処遇や勤務環境の改善を図り、魅力ある職場を目指します。各自治体での取り組み進捗状況も「見える化」され、改善が促されています

高松市での学校運営協議会での議論の場を設けることなどチーム学校として「業務の3分類化」のフォローアップやDX推進などを後押ししたい。

(2) こども誰でも通園制度(こども家庭庁成育局保育政策課より説明)

「こども誰でも通園制度」は、待機児童問題への対応から保育の「質の確保」へと軸足を移した新たな保育政策の柱の一つです。就労要件を問わず、生後6ヶ月から3歳未満の全てのこどもと子育て家庭を支援し、こどもの育ちを応援することを目的としています。

現在、月上限10時間まで時間単位での柔軟な利用が可能であり、令和6年度の試行事業(118自治体で実施)を経て、令和7年度からは単価引き上げや予約・請求等を効率化する総合支援システムの導入など、制度の改善が進められています。令和7年度は全国254団体が導入を予定しており、令和8年度には新たな給付制度として全国展開される計画です。利用者のニーズや保育士の確保状況を踏まえ、月10時間の利用上限等の検討が継続されています。

高松市が今年度から月3時間の利用から運用を開始するが、総合支援システムの導入状況などをチェックして参りたい。

(3)その他不登校対策について

山崎議員から現在の取り組みと今後の方向性について意見交換を行った。公明党が展望している、午後2時以降を探求学習とする(かがやきスクール)について課題や今後のスケジュール感を共有しました。

4.多摩市「スタディークーポン事業について」

多摩市は、生活保護受給世帯の小学4年生から高校3年生の子どもを対象に、「多摩市被保護者次世代育成支援(スタディクーポン)事業」を実施しています。これは、塾代の立替払いが困難な課題を解消し、貧困を理由に学校外での学習機会を失う子どもたちの学力向上と自立促進を支援することを目的としています。

本事業では、立て替え払い不要のクーポン券方式が導入され、電子クーポンも利用可能です。さらに、専門の学習支援コーディネーター(公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン/CFCが委託運営)が、塾選びや入塾手続きの支援、進路相談をオンライン面談などを通じてサポートします。CFCは塾の開拓・管理、クーポンの精算も担い、市は直接塾とやり取りしません。現在、市内外で33教室がクーポン対象塾として登録されています。

対象となるのは主要5教科の基礎学力向上や進学に資する学習塾の講座または通信講座で、スポーツ教室などは対象外。利用上限額は学年別に設定されており、中学3年生と高校3年生は受験を考慮し最大30万円(令和7年度から)が支給されます。

令和6年度の利用実績は、対象者131名中16名がクーポンを、23名が従来の立替払い制度を利用。クーポン利用が伸び悩む要因には、生活保護受給が塾に知られる懸念や、クーポン未登録塾がある点が挙げられます。市は、5教科以外の学習支援や障害のある子への支援を今後の課題と認識し、東京都へ対象範囲の拡大を働きかけていく方針です。担当ケースワーカーが定期的に制度を案内し、学習意欲のある子どもをきめ細かく支援することを目指しています

先ずは、高松市において東京都の「被保護者自立促進事業補助金」を調査し、国の財源を確認したうえで、スタディークーポン事業のような貧困を理由に学校外での学習機会を失う子どもたちの学力向上と自立促進を支援する方法を深堀したい。

5.府中市「道路等包括管理事業について」

府中市は、高度経済成長期に整備されたインフラ施設の多くが老朽化し、今後大規模な維持管理に多額の費用が見込まれるという課題に直面しています。この課題に対応するため、市は「府中市インフラマネジメント計画2025」を策定し、市民共有の財産であるインフラを良好な状態で次世代に引き継ぐことを目標としています。その主要な施策の一つが「道路等包括管理事業」です。

本事業では、インフラの日常的な維持管理に「包括的民間委託」という官民連携手法を導入しました。これは、行政判断を伴わない業務の約8割を民間事業者に委託することで、行政は管理権限を保持しつつ、業務効率化と市民サービスの向上を図るものです。

事業は段階的に進展してきました。

- パイロットプロジェクト(2014-2016年度):市中心部の一部地域で開始されました。市民アンケートでは約7割の市民が「道路がきれいになった」と回答し、苦情要望件数は約42%減少しました。さらに、約7.4%の管理費削減効果(年間約4,518万円から約4,184万円に減少)が確認されました。

- 試行事業(2018-2020年度):対象エリアを市域の1/4に拡大。市民サービス向上に加え、約2.6%の管理費削減効果(年間約9,981万円から約9,720万円に減少)と、苦情要望件数の約4割減が確認されています。市内事業者の参加を促すため、選定基準に市内事業者の評価項目やJV(共同企業体)での出資比率要件が設けられました。

- 全域1期(2021-2023年度):市域全域を3地区に分割して運用を開始し、24時間365日対応の「府中市道路管理センター」を設置して、市民からの要望相談の一元的な窓口としました。

- 全域2期(2024年度〜):事業期間を5年間に延長し、予防保全型管理を一層推進しています。特に要望が多かった草刈りの回数を年間3回から4回に増加し、年間を通じた良好な景観維持を目指しています。また、道路反射鏡の新設や用水路の維持管理業務も包括事業に組み込むことで、事務効率の改善と市民満足度向上を図っています。

包括管理事業の主な効果は、市民満足度の向上と管理費の削減・抑制です。民間事業者が日頃から巡回することで、市民からの苦情が寄せられる前に不具合を発見し、対応する「予防保全型」の維持管理が促進されています。これにより、業務の重複が削減され、効率的な作業が可能となり、全体のコスト削減に繋がっています。当初目標の1割削減は、近年の一律的な労務単価の上昇等により、現在は「管理費増大の抑制」を目的としていますが、府中市はこの先進的な取り組みを通じて、安全で快適な道路環境の維持に努めています。

同時期に新潟県三条市でも試行されているようなので、その取組みも調査し、高松市でも維持管理の在り方の検討を開始したい。